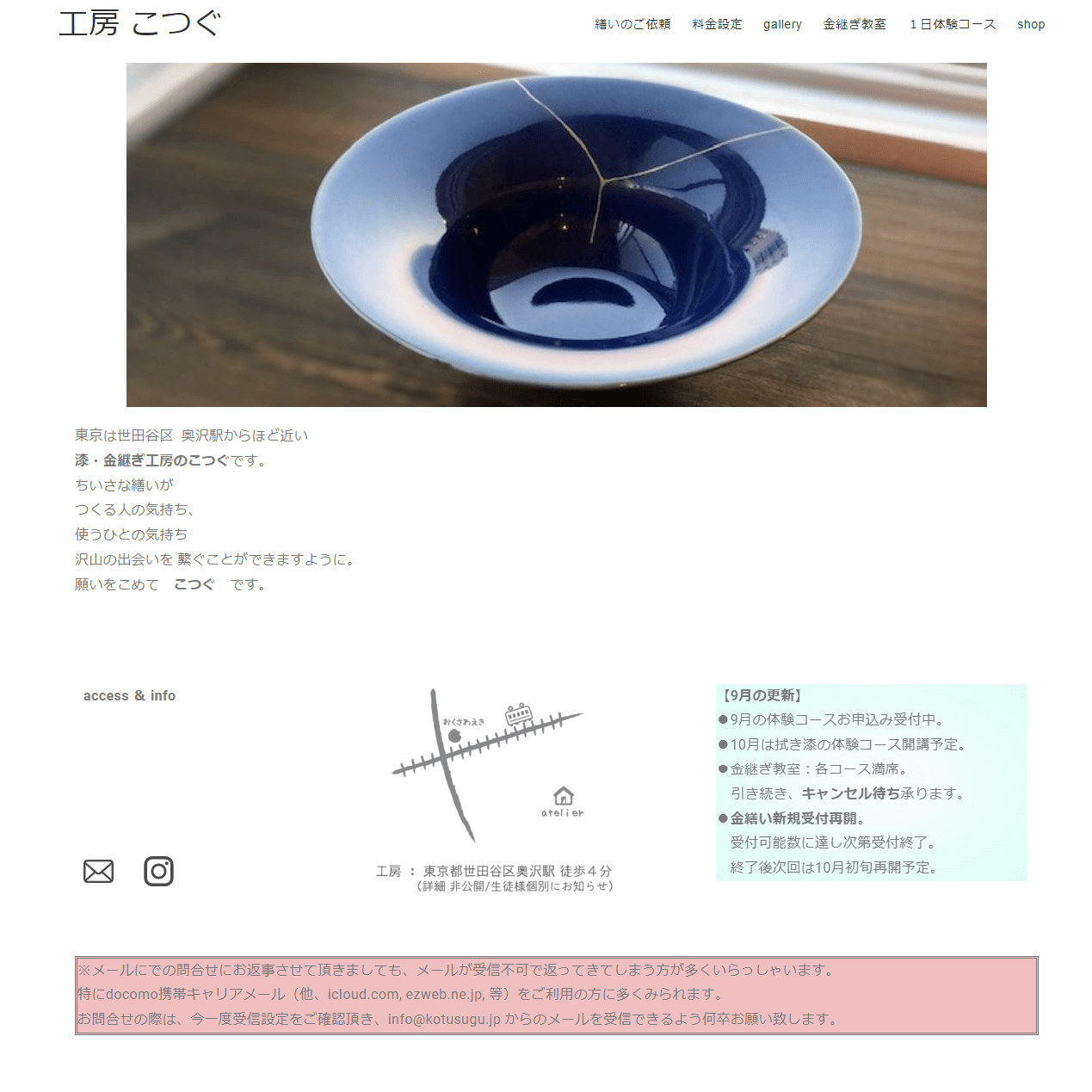

金継ぎは、天然の漆を用いて壊れてしまった陶器を修復できる技法です。大切にしていた陶器を割ってしまった、ヒビが入ってしまったという場合でも、処分せずに修理できる可能性があります。

では、金継ぎで修理を依頼した場合、料金の相場はいくらになるのでしょうか。料金は、破損の範囲や種類によって異なりますが、どんな状態であれば料金が高くなってしまうのかもあわせてご紹介します。

金継ぎは、破損の程度によって修理できるかが異なります。修理したい陶器をお持ちの方は金継ぎ工房へ問い合わせて、見積もりを出してもらいましょう。

金継ぎ依頼にかかる料金の相場は?

天然の漆を用いて破損した陶器を修理させる金継ぎは、日本の伝統的な技術です。では、金継ぎで陶器を直す場合にかかる料金の相場は、いくらかかるのでしょうか。

金継ぎは、おもに破損部分の大きさや破損の仕方によって料金が異なります。近年では、オンラインで見積もりを出してくれる工房もあるので、相談してみましょう。

ここからは、金継ぎの料金相場と料金が決まる基準についてくわしく解説します。

金継ぎの料金基準

金継ぎの料金は、多くの場合基本の修理料金+仕上げ料金という構成で算出されます。基本の修理料金は、破損の種類や範囲、修理箇所の数・サイズに基づいて決まります。一方、仕上げ料金は、金や銀を使って豪華に仕上げるか、あるいはシンプルに色漆で仕上げるかといった選択肢により異なります。

金継ぎでは仕上げ方法が料金を左右するので、予算や好みに応じて選ぶとよいでしょう。たとえば、4cmのヒビの修理ではヒビ修理の基本料金に加え、仕上げ方法として金消粉仕上げを選ぶ場合、その料金が追加される仕組みです。

修理内容が複雑であればあるほど料金は高くなり、単純な欠けや小さな割れであれば比較的低価格で済むこともあります。

料金は破損状態によって異なる

工房ごとに料金の設定や得意分野が異なり、多くの場合は最低料金を3,000円程度に設定している傾向にあります。しかし、直したいと思う陶器の破損部位の大きさや種類によっても違いが見られます。

たとえば、陶器の一部が欠けてしまったりヒビが入ってしまった場合は、5,000円程度から対応してもらえるでしょう。

一方で、陶器が割れてしまっている場合は、7,000円程度からが相場となります。ただし、料金の相場は欠けている部位やヒビのサイズによって異なるため、破損の範囲が大きくなればなるほど料金も高くなってしまうでしょう。

また、金継ぎは、金色や銀色の単色を用いて修理する以外にもデザイン仕上げを施すことも可能です。欠けた部位やヒビをデザイン仕上げすると、破損の範囲が20mm以下であれば7,000円から1万円程が相場となります。破損の範囲が大きな場合でも120mm以下であれば、1万4,000円から2万円程が相場となるでしょう。

料金の定め方

金継ぎの料金は、一般的に破損部位の修復料金と仕上げ料金がかかります。たとえば、4cmほどのヒビを細かい粒子で蒔いて仕上げる金消粉仕上げで修復する場合は、4cm分の修復料金と金消粉仕上げの料金がかかるでしょう。

修理料金は、おもに破損している部分の大きさや数、種類によって料金が異なります。破損の範囲が大きくなればなるほど修理の難易度も上がるため、料金も高くなってしまうでしょう。

料金が高くなるケースは?

金継ぎは、修理する範囲が大きくなればなるほど修理の難易度も上がります。難易度が上がると、必然的に料金も高くなってしまうでしょう。

金継ぎでは、どんなケースで難易度が上がり料金が高くなってしまうのかをご紹介します。

修理範囲が大きい

金継ぎは、壊れてしまった箇所が大きいと、接着が難しくなってしまい修理の難易度も上がります。とくに、陶器の一部が割れてしまい破片の範囲が5mm以上におよび、なおかつ破片を紛失してしまった場合は、漆がつきにくく造作作業も必要になります。

そのため、破損範囲が大きかったり、破片を紛失してしまったりすると料金も高くなってしまうでしょう。たとえば、大きな器や壺が真っ二つに割れてしまった場合も破損範囲が大きいため、料金は高額になる可能性があります。

また、破片が細かかったり数が多い場合も修理は困難となってしまいます。工房によって対応が異なるので、割れた破片はできるだけ捨てずに、集めておくと金継ぎを行う職人さんも作業がしやすくなるでしょう。

割れが細かい・複数の破損がある

金継ぎは破損箇所の破片が細かく、複数ある状態も料金が高くなってしまいます。たとえば、割れてしまった器でも別の箇所に欠けやヒビがあった場合、修理作業も複雑化し料金も高額となってしまうでしょう。

割れてしまった破片も、数が多いほど接合するのが困難となり強度も必要となります。結果的に、仕上げに用いられる金粉の量も増えてしまい料金が高額となるでしょう。

また、破片が紛失している場合や細かすぎて使えない破片がある場合には、漆で肉付けを行う必要があり、これも料金アップの要因になります。

グレードの高い仕上がり方法を選ぶ

金継ぎには、仕上げ方にもさまざまな方法があります。

依頼者の希望によって仕上げのやり方は異なりますが、仕上がりが早いマット仕上げや、高級感の出る磨き仕上げなどがあります。色も金色だけでなく銀色や真鍮、黒漆で施すことも可能です。

仕上げ方によって料金も異なるので、グレードの高い仕上げ方法を選ぶと料金も高くなってしまいます。とくに、金丸粉や銀丸粉など仕上げに丸粉を用いる方法は、料金が高額となるケースがほとんどです。丸粉は、ほかの方法と比べて、粉末の粒子が大きいため、同じ量でも蒔ける面積が限られてしまいます。

仕上がり方法は、自分の予算に合わせて適切な方法を選ぶようにしましょう。

特殊なオプションを追加した場合

通常の修理工程に加えて、特別な要望を追加すると料金が上がる場合があります。たとえば、短い納期を希望する場合には特急料金が必要です。

また、ガラスの金継ぎのように特殊な技法を必要とする修理も、追加料金が発生するでしょう。こうしたオプションの追加は追加料金が発生するものの、仕上がりが特別なものになります。

金継ぎ依頼時の注意点・修理できないケースは?

金継ぎは、器の材質や状態によって修理ができないケースもあります。修理を依頼するには、どんなことに注意しておけばよいのかをご紹介します。

工房によって、修理を受け付けるか断るかの判断は異なります。修理してもらいたい器が対応してもらえるか、工房に問い合わせてみましょう。

木製やガラスの器の修理

金継ぎでは、木製やガラス製の器の修理ができない可能性があります。木製やガラス製となると、陶器の金継ぎとは修理の仕方が異なってしまうため、工房によっては、対応できない場所もあるようです。

木製やガラス製でも対応可能な工房もあるので、複数の工房に問い合わせてみましょう。

接着剤で修理をしたもの

陶器の壺や花瓶、器を割ってしまった場合、自分で市販の接着剤で直そうと思われる方もいらっしゃるでしょう。金継ぎを依頼する場合は、接着剤を用いてしまうと修理ができなくなってしまうケースもあります。

金継ぎを行うには、破片に付着した接着剤をきれいに剥がさなくてはなりません。強力な接着剤だと、自分で除去するのも困難です。

工房によっては接着剤を剥がす作業から対応してくれる場合もありますが、追加費用や納期が発生する可能性が高いです。そのため、接着した後で修理を依頼する際は、できるだけ元の破片状態に戻してから相談することが望ましいでしょう。

このような事情から、陶器の修理を希望する方は、接着剤を使って自力で直すのは避けておくようにしてください。

器のサイズが大きいもの

金継ぎは、直せるサイズに制限がある場合があります。たとえば、とある工房では、縦50cm×横30cm×高さ30cmを越える大きなものは修理の対応ができません。

修理が可能な場合であっても、別途見積もりが必要であったり料金が高額となってしまうでしょう。対応してもらえるか心配な方は、工房に相談してみると安心です。

熱を加えて使用するもの

金継ぎで修理した陶器は、直火はもちろん、電子レンジやオーブン、蒸し器などで使用できなくなります。謝って熱を加えてしまうと、火花がでたり火事になってしまう危険性があります。

そのため、コップや土鍋・直火で使用する器は、修理対象外とされることがあります。金継ぎに使用する接着剤や漆は高温に弱く、直火にかけると剥がれたり、劣化したりする可能性が高いためです。

大切にしている陶器製品で、金継ぎでの修理を希望される方は、修理後は直火、電子レンジなどで熱を加えないで使用する旨を伝えてみましょう。熱を加える恐れがなければ金継ぎは問題なくできるため、対応してもらえるかもしれません。

まとめ

金継ぎは、ヒビが入ったり割れてしまった陶器を、天然の漆を用いて修理ができます。金継ぎの料金の相場は、修理する陶器の破損範囲と破損の仕方によって異なります。とくに、破損範囲が大きくなればなるほど修理の難易度が上がり、料金も高くなっていくでしょう。

なお、料金は仕上げ方法によっても異なります。丸粉仕上げを行った場合は、粒子が大きいためほかの方法よりも料金が高くなってしまうでしょう。

近年では、オンラインで修理の見積もりを出してくれる工房も増えています。金継ぎで陶器を直してもらいたいと希望される方は、複数の工房から見積もりを出してもらって検討してみましょう。

- 迷った方はこの教室がおすすめ

-

金継ぎ暮らし

金継ぎ暮らしは東京を中心に活動しているグループで、年間に1,000個以上の金継ぎを行っています。たくさんの器を直してきた経験はもちろん、テレビ取材や監修、本の出版といったさまざまな実績もある、確かな技術を持った講師が教えてくれるのが大きな特徴です。

すべての道具が食品衛生法基準をクリアしているので、金継ぎした後も安心して食器を使用することができます。教室数も多いので、通いやすいのも強みだといえるでしょう。レッスン内容も、1日完結の体験コースや通って学ぶ本格コースがあります。