金継ぎは、壊れたうつわや陶器を修復し、新たな美しさを与える日本の伝統技法です。専門的な技術と思われがちですが、最近では自宅で気軽に挑戦できるキットも登場し、趣味として楽しむ人が増えています。本記事では、金継ぎに必要な道具や基本的な手順を紹介し、誰でも楽しめる金継ぎの魅力を解説します。

金継ぎとは何か

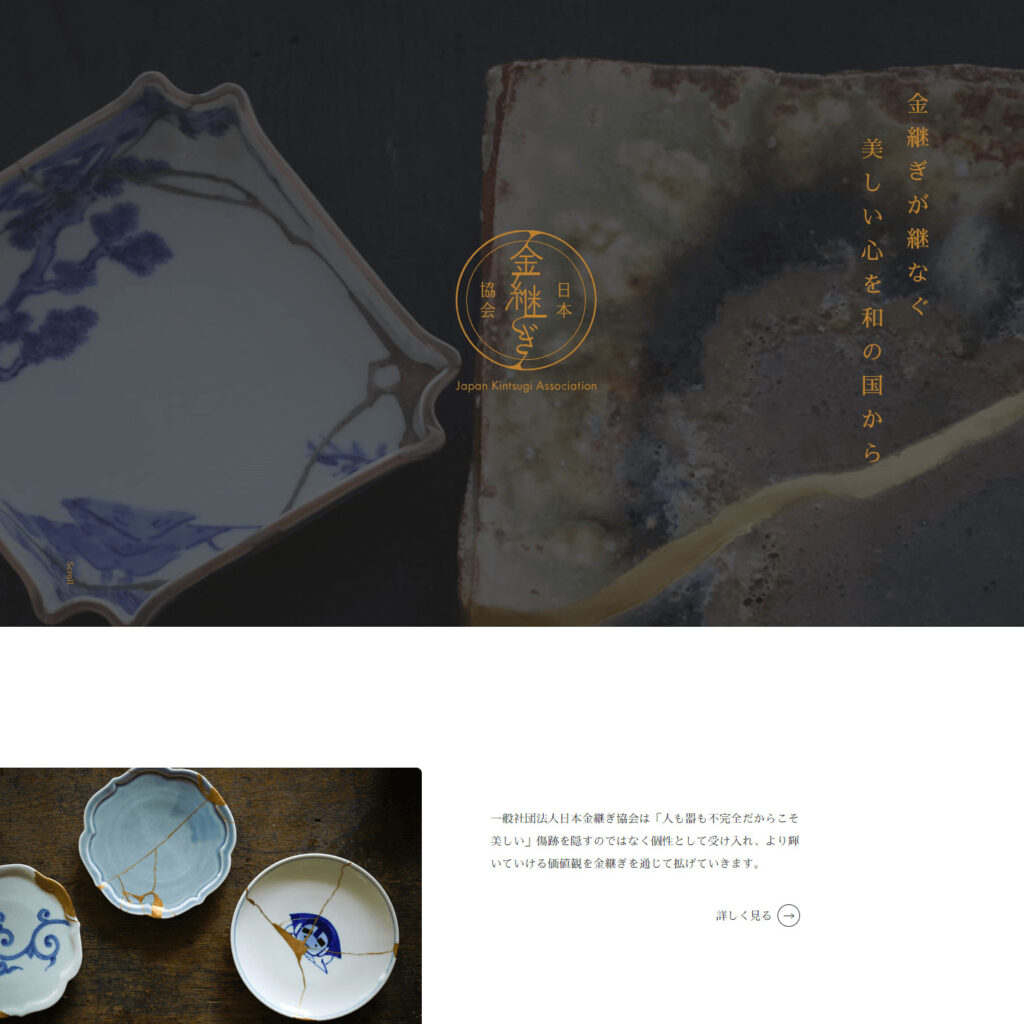

金継ぎとは、日本の伝統的な修復技法で、割れたり欠けたりした陶器やうつわを「漆」を使って繋ぎ合わせ、新たな生命を吹き込む方法です。

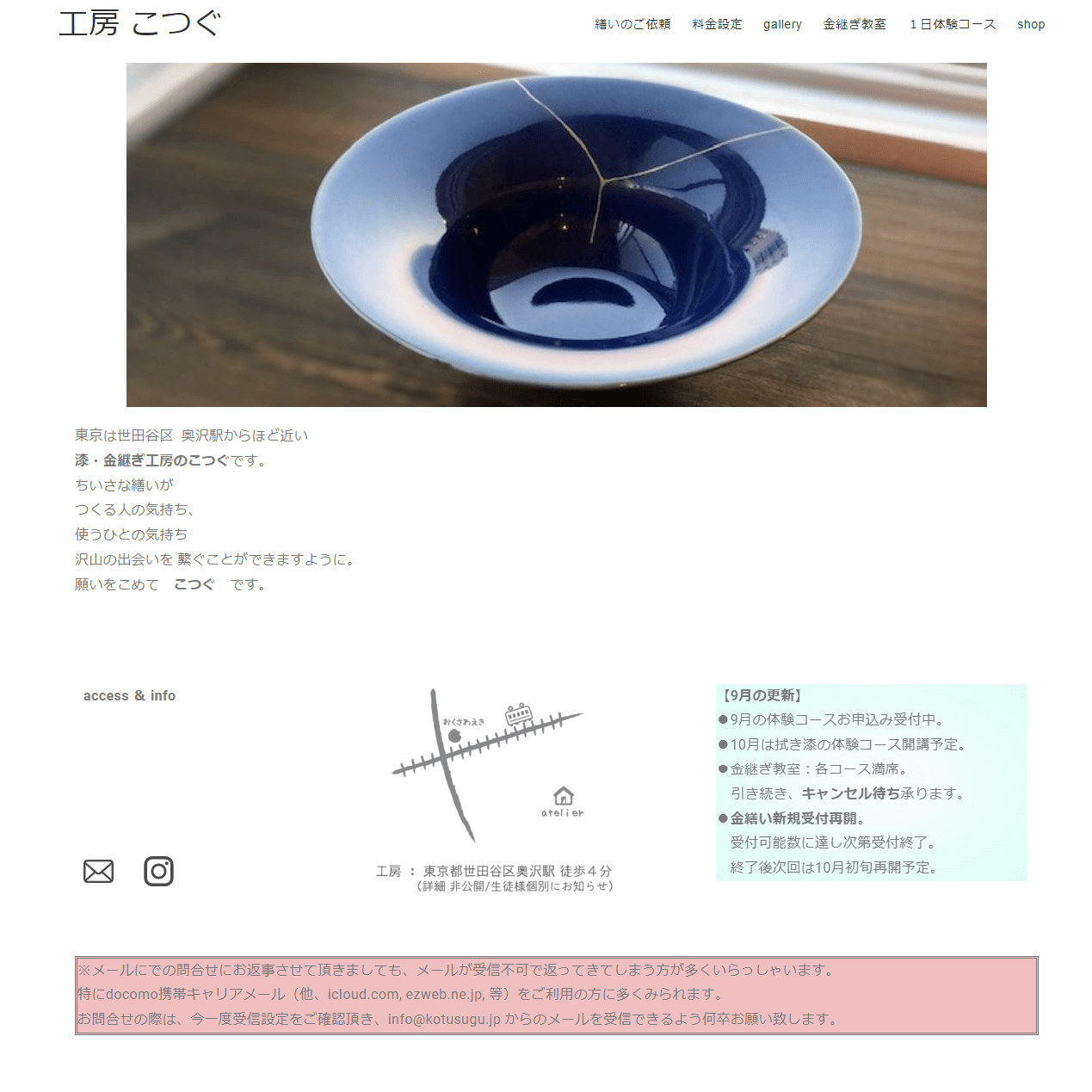

この技法は、単に壊れたうつわを修復するだけではなく、その傷跡をあえて装飾として残し、うつわの歴史や個性を際立たせるという独特な美意識に基づいています。割れ目や欠けた部分には金粉や銀粉を施し、金色や銀色の線がうつわの表面に浮かび上がることから、壊れる前よりもさらに美しくなることが特徴です。

この考え方は、日本独自の「侘び寂び」の美学と深く関連しています。かつては職人の手で行われていた金継ぎですが、その魅力が広く認知されるようになるとともに、修復技法としてだけではなく、ひとつの芸術としても高い評価を受けるようになりました。

とくに近年、コロナ禍による巣ごもり需要の高まりから、壊れたうつわを捨てずに修復して再利用するというエコ志向の一環として金継ぎに興味を持つ人が急増しています。また、海外でもその美しさと哲学が注目され、金継ぎは国際的な人気を集めています。

初心者に最適な金継ぎキットがおすすめ

金継ぎを始めてみたい初心者にとって、最適な選択肢は手軽に始められる金継ぎキットです。

近年では、ホームセンターやオンラインショップで金継ぎキットが手に入るようになり、価格も約1万円程度で、必要な道具がすべて揃っています。金継ぎに挑戦するための個別の道具を揃える手間が省けるので、初めての方でもスムーズにスタートすることができるでしょう。

キットの内容は、漆、金粉や銀粉、接着用の素材、刷毛や細かい修復作業に必要な道具などが含まれており、基本的に初心者でも理解しやすいように設計されています。

割れたお皿やうつわがない時はどうする?

もし、手元に金継ぎを試すための割れたお皿やうつわがない場合は、フリマアプリを利用するのもひとつの手です。

「金継ぎ用」と検索すると、修復対象として出品されているお皿やうつわが数多く見つかります。金継ぎ専用に売られているこれらのうつわを購入して、最初の一歩を踏み出すのもおすすめです。

また、家のなかで不用になった少し欠けたうつわや割れてしまったお気に入りのうつわがあれば、それを修復することで、さらに愛着を持って使い続けることができるでしょう。

漆の取り扱いには注意を

金継ぎは繊細な作業であり、使用する漆には注意が必要です。漆は強力な接着力を持つだけではなく、皮膚に付着するとアレルギー反応を引き起こすことがあり、かぶれやかゆみを引き起こす恐れがあります。そのため、金継ぎ作業を行う際は、適切な服装と防護具の着用が欠かせません。

まず、ゴム手袋を着用することで、漆が直接手に触れるのを防ぎます。さらに、長袖の服を着用し、肌が露出しないようにしましょう。

髪が長い方は、作業中に髪が邪魔になることを避けるため、しっかりとまとめておくことをおすすめします。

金継ぎキットは手軽で使いやすい

初心者にとって、金継ぎキットは手軽で使いやすいスタート地点となります。また、金継ぎには時間と集中力が必要ですが、その過程を通じて物を大切にする心や、新たな美しさを発見する楽しさも感じられるでしょう。

金継ぎは失敗しても修復を繰り返すことで上達していくものです。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、少しずつ進めることで、次第に自分だけの特別な作品が完成していく過程を楽しんでください。

金継ぎの基本的な手順

金継ぎの基本的な手順は、壊れたうつわを修復しながら、そのうつわに新たな美しさを与える過程です。以下は、一般的な金継ぎの手順です。

接着

漆を使って割れた破片を接着します。接着には「生漆」と呼ばれる漆を使用し、破片同士をしっかりと固定。漆は時間をかけて乾燥させる必要があるため、この過程でじっくりと待つことが大切です。

通常、漆は湿度の高い場所で乾燥するので「室(むろ)」と呼ばれる専用の箱に入れ、数日から一週間ほど乾かします。

割れ目の補修

接着が完了したら、次に「刻苧(こくそ)」と呼ばれるパテ状の材料で割れ目を補修します。刻苧は漆に米粉や木粉を混ぜたもので、接着した破片の隙間を埋めるために使用されます。

この補修材を使って、破片同士のつなぎ目や欠けた部分を埋め、表面をなめらかに整えましょう。これも乾燥が必要なので、再び数日間待ちます。

研ぎ作業

刻苧が完全に乾燥したら、研ぎ作業です。研ぎには「水研ぎ」を行い、なめらかな表面を作り出します。この段階では、補修部分がうつわのほかの部分と自然に馴染むように細かく研磨していくことがポイントです。

漆の塗布と金粉の装飾

表面がなめらかになったら、仕上げです。まず、割れ目に再び漆を塗り、そのうえに金粉や銀粉を振りかけて装飾します。金粉や銀粉は、漆のうえに柔らかく定着するため、刷毛や筆で優しく粉を載せていきましょう。

この装飾によって、金継ぎの特徴的な輝く線がうつわに現れます。

最終乾燥と仕上げ

金粉を載せた後、再び乾燥させます。乾燥が完了したら、余分な金粉を拭き取り、金や銀の線がうつわの表面に綺麗に浮かび上がるように整えてください。

最後に、うつわ全体を軽く磨き、修復箇所がなめらかで光沢を持つように仕上げ、完成となります。

まとめ

金継ぎは、壊れたうつわを修復し、その傷跡を美しく生まれ変わらせる日本の伝統技法です。初心者に最適な金継ぎキットを使えば、必要な道具がそろい、手軽に始めることができます。手順をひとつずつていねいに進めることで、初心者でも満足のいく結果を得られるでしょう。

金継ぎを通じて、物の不完全さを新たな価値に変える喜びを体感し、大切なうつわをより一層愛着を持って使い続ける楽しさを見つけてください。

- 迷った方はこの教室がおすすめ

-

金継ぎ暮らし

金継ぎ暮らしは東京を中心に活動しているグループで、年間に1,000個以上の金継ぎを行っています。たくさんの器を直してきた経験はもちろん、テレビ取材や監修、本の出版といったさまざまな実績もある、確かな技術を持った講師が教えてくれるのが大きな特徴です。

すべての道具が食品衛生法基準をクリアしているので、金継ぎした後も安心して食器を使用することができます。教室数も多いので、通いやすいのも強みだといえるでしょう。レッスン内容も、1日完結の体験コースや通って学ぶ本格コースがあります。