金継ぎは日本の伝統技法で、割れたり欠けたりした陶器を漆と金粉で修復し、新たな美を生み出します。金継ぎに使われる漆は天然の樹脂であり、乾くと非常に硬くなる性質をもちます。固まれば人体に無害なので、修理材や塗料として幅広く使われてきました。今回は、本漆金継ぎの作業の流れや、使用する漆の種類を分かりやすく解説します。

本漆金継ぎの作業の流れ

金継ぎには漆を使わない方法もありますが、基本的には本漆を利用して行うのが一般的です。本漆を使用する技法では、複数の天然の漆を使い分けながら、壊れた箇所を工芸品のように生まれ変わらせます。

本記事では、本漆金継ぎの基本的な作業の流れをかんたんにご紹介します。

ステップ1.破片やヒビ・欠けの処理

修復する器の状態を確認し、破片やヒビ、欠けた部分をていねいに清掃します。汚れや脂分を取り除くことで、漆がしっかりと定着する下地を整えます。接着面がなめらかでない場合は、やすりを使って微調整を行います。

ステップ2.破片の接着

器の破片を漆を使って接着します。この際に生漆と呼ばれる未精製の漆が使われることが一般的です。接着後は安定するまで十分な時間を確保します。漆は空気中の湿気と反応して硬化するため、湿度を保つ環境が重要です。

ステップ3.欠けやヒビ・穴の充填(必要に応じて)

欠けた部分や大きなヒビがある場合は、刻苧(こくそ)と呼ばれる漆に木粉や砥の粉を混ぜた補修材を使って充填します。これにより、器の形状が復元されます。乾燥させた後、やすりでなめらかに整えます。

ステップ4.接着部分の下地処理と中塗り

充填した箇所や接着面をなめらかに仕上げた後、黒漆や朱漆を用いて中塗りを行います。修復部分が均一に整えられるよう、慎重に漆を塗布します。この工程により、次の仕上げ段階で金粉や銀粉を美しく乗せるための下地が整います。

ステップ5.金粉や銀粉を撒く(必要に応じて)

修復箇所が完全に硬化した後、表面に漆を薄く塗り、金粉や銀粉を撒きます。金粉は修復箇所に豪華さと品格を与え、器を新たな美の境地へと導きます。この作業には高い集中力と技術が必要であり、伝統的な金継ぎにおいてもっとも象徴的な仕上げといえます。

ステップ6.仕上げと保護

最終的な仕上げの後、漆を完全に硬化させるためにさらに時間を置きます。硬化が完了すれば、修復された器は日常的に使用することが可能です。

本漆金継ぎで使用する漆の種類とは

金継ぎで使用する漆には、いくつかの種類があり、それぞれが異なる役割を果たします。修復作業の進行に応じて選ばれ、各漆の特性が活かされます。どの漆を選ぶかが、修復の美しさや強度に大きな影響を与えるのです。

ここでは、金継ぎに使われる主要な漆の種類を紹介します。

生漆(きうるし)

生漆は、漆の木から採取した樹液から不純物を取り除いた純粋な漆で、金継ぎで最も基本的に使用される漆です。この漆は、ヒビや割れの断面に塗り、漆の食いつきを良くする素地固めとして活躍します。

また、生漆は国産と中国産があり、国産は希少で高価です。

透き漆(すきうるし)

透き漆は、生漆に熱を加え、水分を飛ばしながら精製した漆で、仕上げの艶やなめらかさを出すために使用されます。粘度が高く、色漆を作るための材料としても利用されます。金継ぎでは、仕上げのツヤを重視する際に役立つ漆です。

麦漆(むぎうるし)

麦漆は、割れた断面を接着するために使用されます。小麦粉と水と漆を混ぜて作られた接着剤で、接合面の強度を高め、修復した部分がしっかりと固定されるようにします。とくに欠けやひび割れが広がっている部分に効果的です。

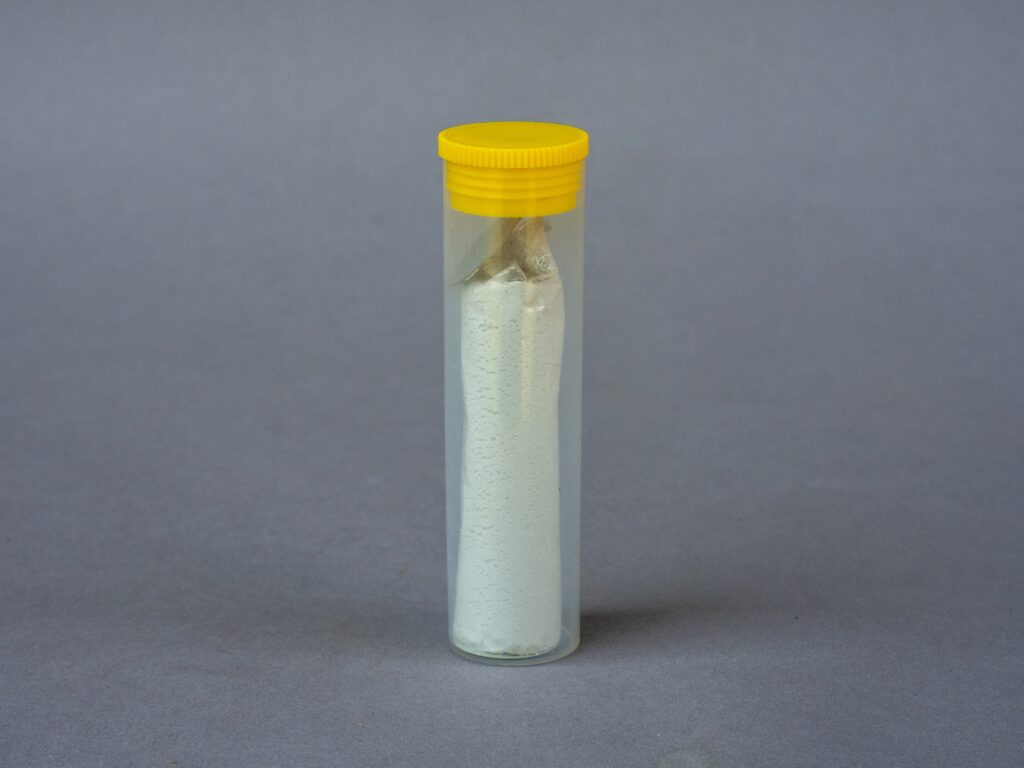

錆漆(さびうるし)

錆漆は、浅い欠けの埋めやヒビの充填に用いられる漆です。漆に水と砥石の粉を混ぜ、ペースト状にしたものです。これにより、欠けた部分がなめらかに埋められ、金継ぎの下地が作られます。地の粉を加えることで強度を増すこともあります。

刻苧漆(こくそうるし)

刻苧漆は、欠けが深い場合や穴が開いている場合に使用されます。小麦粉で作った麦漆に木粉を混ぜて強度を高め、欠けを埋めるために使われます。しっかりとした粘りがあり、欠けた部分にしっかりと密着します。

黒呂色漆(くろろいろうるし)

黒呂色漆は、透き漆に鉄を混ぜて黒くした漆で、金継ぎの中塗りとして使用されます。仕上げの表面をなめらかにするために使われ、最終的な美しさに大きな影響を与えます。金や銀を撒く前に塗ることで、色の深みが増し、修復した部分が美しく仕上がります。

絵漆(えうるし)・弁柄漆(べんがらうるし)

絵漆は、透き漆に顔料を混ぜて作る色漆で、金継ぎの際にはおもに金粉や銀粉を撒く前に使用されます。弁柄漆は、赤色の漆で、粉撒きの前に塗ることが多いです。金継ぎでは、金や銀の粉を際立たせるために、色漆が使われることが一般的です。

ガラス用漆

ガラス製品の修復には、通常の漆ではなくガラス用漆が使われます。ガラスに食いつきやすく調整されたこの漆は、ガラスや陶磁器の釉薬面にも塗ることができます。天然漆ではガラスにうまく食いつかないため、金継ぎ専用に開発されたものです。

金継ぎ用の漆を自作することは可能か

金継ぎの中心的な材料である漆は、自作できるものと、市販の製品を利用するものがあります。ここでは、金継ぎ用の漆を自作する方法とその特徴について解説します。

自作が前提の漆がある

金継ぎに必要な漆のなかでも、麦漆、刻苧漆、錆漆の3種類は自作が前提です。これらは、生漆や粉末材料を組み合わせて使用直前に調合する必要があります。

麦漆は生漆と小麦粉を混ぜて作り、錆漆は生漆に砥の粉を加えて調整します。調合後の漆は冷蔵保存が可能ですが、日持ちは長くても一週間程度(錆漆は2日程度)なので、必要な分だけを作るのが基本です。

自作・購入どちらも可能な漆

透き漆、黒呂色漆、弁柄漆(絵漆)は自作も購入も可能です。透き漆は生漆を撹拌(かくはん)して水分を飛ばすことで自宅で作成できます。この透き漆に黒粉(鉄粉)を混ぜれば、黒呂色漆、弁柄粉を混ぜれば弁柄漆になります。

ただし、自作の透き漆は品質が安定しにくく、プロが精製した製品に比べて塗りにくい場合があります。そのため、初心者やクオリティを求める場合は市販品を選ぶのがおすすめです。漆の材料は、漆芸材料の専門店やインターネット通販で購入可能です。

また、金継ぎ教室に通う方は教室で購入すれば、使用方法を直接学びながら正確なものを購入できるでしょう。

まとめ

金継ぎには複数種類の漆が使われています。漆をうまく使い分けることで、しっかりと破片同士をつなぎあわせ、器に新たな美しさをもたせることができます。金継ぎ用の漆は、自作することでより個人のこだわりを反映できますが、材料調達や調合の手間を考えると市販品の利用も実用的です。初心者は教室や通販で質のよい材料を購入し、慣れてきたら自作に挑戦するのもよいでしょう。自作と市販をうまく使い分けることで、金継ぎの魅力を存分に楽しむことができます。

- 迷った方はこの教室がおすすめ

-

金継ぎ暮らし

金継ぎ暮らしは東京を中心に活動しているグループで、年間に1,000個以上の金継ぎを行っています。たくさんの器を直してきた経験はもちろん、テレビ取材や監修、本の出版といったさまざまな実績もある、確かな技術を持った講師が教えてくれるのが大きな特徴です。

すべての道具が食品衛生法基準をクリアしているので、金継ぎした後も安心して食器を使用することができます。教室数も多いので、通いやすいのも強みだといえるでしょう。レッスン内容も、1日完結の体験コースや通って学ぶ本格コースがあります。