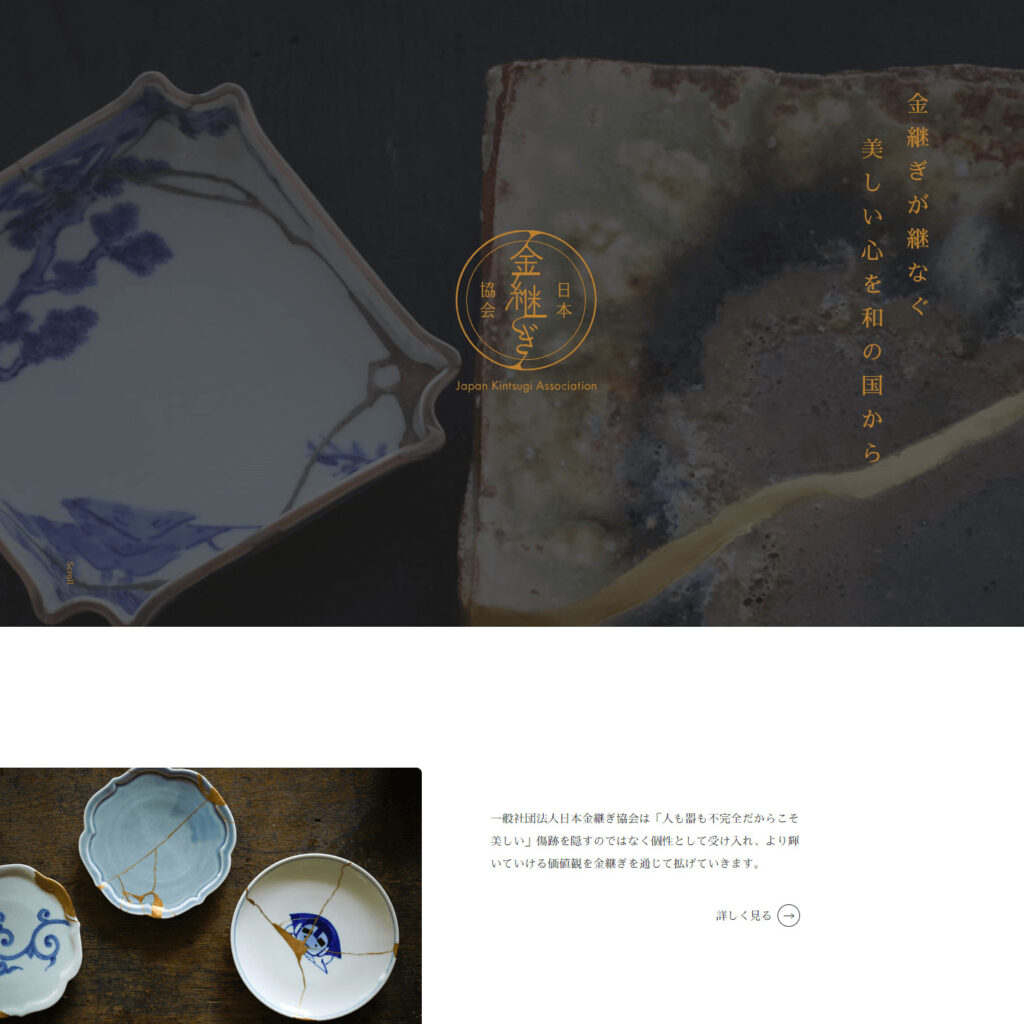

壊れた器を修復しながら、新たな美を見出す金継ぎ。欠けや割れを隠すのではなく、あえて見せることで器の魅力を引き出す日本独自の文化です。近年は「修復の技」から「アート表現」へと広がりを見せ、国内外で注目を集めています。ここでは、アートとしての金継ぎの魅力や思想、そして現代に受け継がれる美学を紹介します。

CONTENTS

金継ぎに宿る「壊れ」と「再生」の美意識

金継ぎは、壊れた器を単に修理する技法ではなく、壊れた事実そのものを受け入れ、新しい価値を見出す表現です。その背景には、日本人の独特な美意識が深く関わっています。

欠けや割れを美とする思想

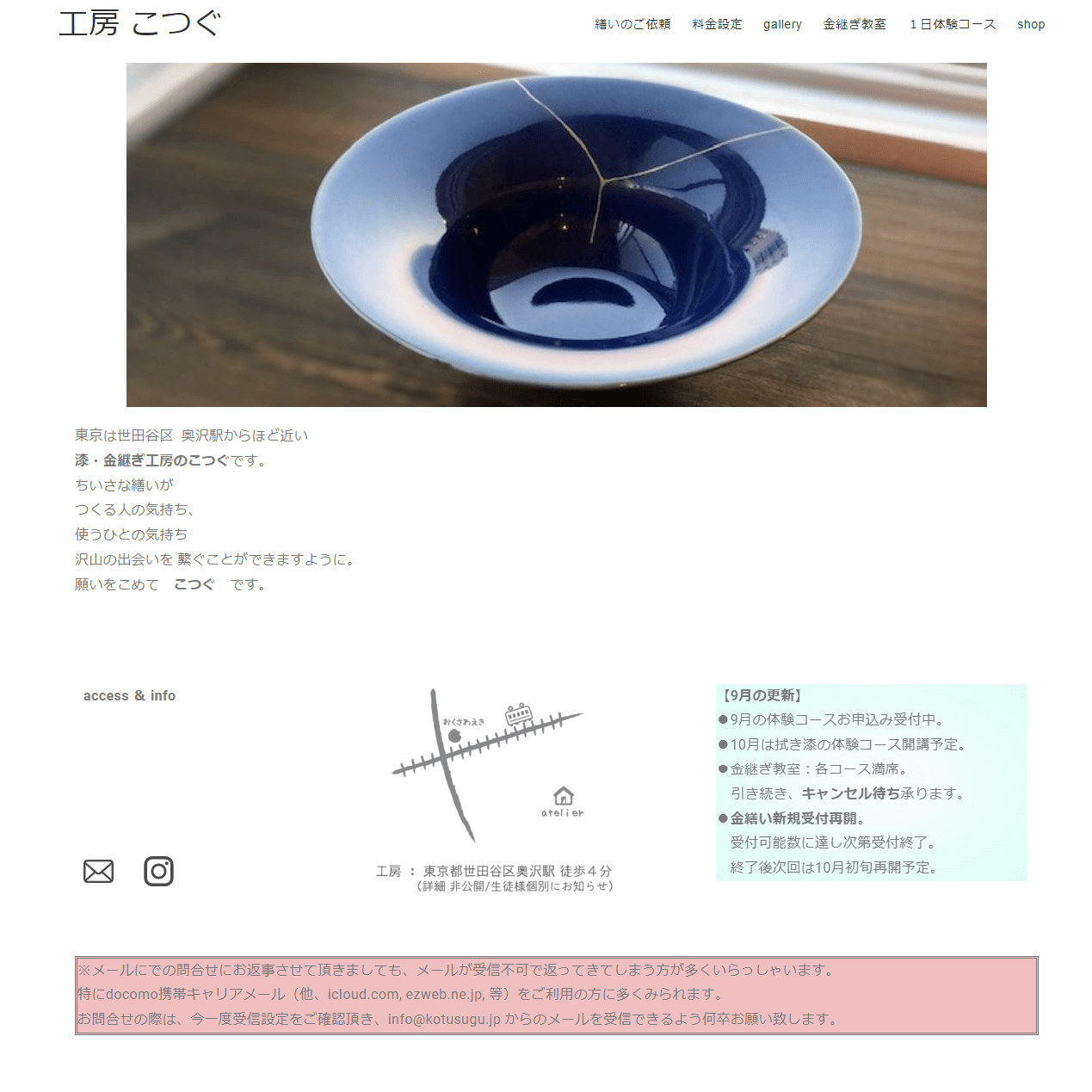

金継ぎの根底にあるのは「侘び寂び」の精神です。完璧ではない姿にこそ美しさを感じるという日本の感性が、金継ぎの魅力を支えています。割れた部分を漆でつなぎ、金や銀で仕上げることで、かつての姿とは異なる新しい表情を生み出します。欠けた部分は傷ではなく「器の歴史」となり、使い手との時間の積み重ねが形として残るのです。

破壊と再生のアート

西洋では、壊れたものは「元の形に戻す」ことを目的とする修復が多い一方、金継ぎは壊れを受け入れ「新しい作品として生まれ変わらせる」発想を持っています。その姿勢はアートの本質にも通じ、再生のプロセスそのものが美的価値を持ちます。欠けを補う線は偶然の形でありながら、そこに唯一無二のデザイン性が宿るのです。

心の修復としての金継ぎ

金継ぎは物だけでなく、心を癒やす手仕事としても注目されています。壊れた器を直す過程は、過去を否定せず、受け入れて前に進むという心の象徴でもあります。ひびを丁寧につなぐ時間は、自己と向き合う時間です。完成した器には「再び使えるようになった安心」と「壊れたままの美しさ」の両方が宿ります。

金継ぎがアートとして評価される理由

金継ぎは、伝統工芸でありながら現代アートとしても高く評価されています。その理由には、素材の表現力や、偶然が生む造形美、そして哲学的な要素があります。

偶然の線が生むデザイン性

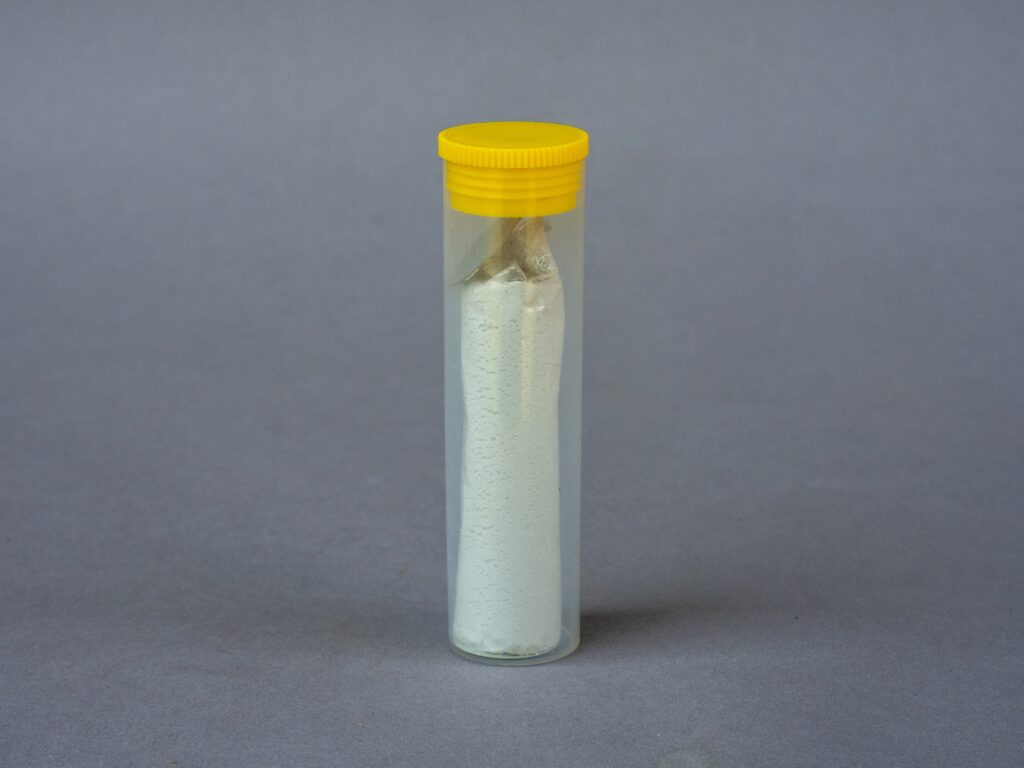

金継ぎで生まれる線は、計算されたものではなく、割れの形に沿って生まれる自然の造形です。その不均一な曲線が、金の輝きと相まって独特の存在感を放ちます。まるで抽象画のような自由さを持ちながら、器の形や色と調和して一つの作品を完成させます。職人によって線の細さや金粉ののせ方が異なるため、同じ器は二つと存在しません。

素材そのものの美しさを生かす表現

金継ぎでは、金・銀・プラチナ・朱漆など、さまざまな素材が使われます。金の温かみ、銀の静けさ、朱の力強さなど、素材ごとに異なる表情を見せるのも魅力のひとつです。中でも金粉を使った仕上げは、光の角度で表情を変え、器の存在感を際立たせます。芸術家の中には、わざと割った器を再構築して作品に仕上げる人もおり、破壊と創造が一体となったアートとして注目されています。

世界から見た金継ぎの魅力

近年、海外でも「Kintsugi」という言葉がそのまま使われるほど注目されています。完璧さを追求する文化とは異なり「不完全さを美とする」哲学が新鮮に映るのです。アート作品やファッション、建築のデザインにも金継ぎの要素が取り入れられ、ひび割れ模様をモチーフとした作品が多く見られます。破損したものを修復し、さらに美しく蘇らせるという考え方がサステナブルな価値観とも重なり、現代社会の中で新たな意味を持ち始めています。

現代に広がる「継ぐ」美学

金継ぎは、伝統的な技術にとどまらず、現代の暮らしや価値観の中にも生き続けています。修復の枠を超え、ものとの関係を見直す手段、そして生き方を映すアートとして受け入れられています。

日常の中のアートとして

かつては職人の手仕事として専門的な技術が必要だった金継ぎも、今では一般の人が体験できる教室やワークショップが増えています。自分の手で器を修復することで、使うものへの愛着が深まり、「物を大切にする」という感覚が自然と身につきます。完成した器は日常の中で使えるアート作品となり、暮らしそのものに温かさを添えてくれます。

「継ぐ」という思想の広がり

金継ぎの思想は、単に器を直すだけではなく、人と人のつながりや時間の継承にも重なります。壊れたものを修復し、受け継ぐという行為は、家族や文化、記憶をつなぐことにも通じることです。金継ぎをきっかけに、使い捨てではなく「手を加えて使い続ける」という意識が広がっており、環境への配慮とも共鳴しています。

デザインや思想への応用

現代のアーティストやデザイナーは、金継ぎの美学を新しい形で表現しています。たとえば、壊れた陶器だけでなく、ガラス・木製品・ファッションなど、異なる素材にも金継ぎのモチーフを取り入れる試みが進んでいます。また「欠けを隠さず見せる」という考え方は、自己表現やメンタルケアの象徴としても用いられているのもポイントです。金継ぎの思想は、心のひび割れも受け入れ、自分らしさを肯定する現代的なメッセージとしても響いています。

まとめ

金継ぎは、単なる修復技術を超えて「受け入れる美」を表現するアートです。壊れた器を直しながら、過去の出来事を否定せずに受け止め、新しい形へと再生させる。その姿勢こそが、金継ぎが持つ最大の魅力です。割れや欠けに金の線を入れることで、器は再び命を得て、新たな物語を語り始めるのです。現代では、その美意識がサステナブルな価値観や自己表現としても広がっています。完璧を求めるのではなく、不完全なものの中にこそ真の美しさを見出す金継ぎの「継ぐ」美学は、私たちに物との向き合い方、そして生き方そのものを問いかけています。

- 迷った方はこの教室がおすすめ

-

金継ぎ暮らし

金継ぎ暮らしは東京を中心に活動しているグループで、年間に1,000個以上の金継ぎを行っています。たくさんの器を直してきた経験はもちろん、テレビ取材や監修、本の出版といったさまざまな実績もある、確かな技術を持った講師が教えてくれるのが大きな特徴です。

すべての道具が食品衛生法基準をクリアしているので、金継ぎした後も安心して食器を使用することができます。教室数も多いので、通いやすいのも強みだといえるでしょう。レッスン内容も、1日完結の体験コースや通って学ぶ本格コースがあります。