「金継ぎをはじめてみたいけど、どうやって練習すればいいかわからない」と悩んでいませんか?金継ぎ教室選びに際しては、金継ぎの種類や対面・オンラインの違いなど、チェックするべきポイントが多くあります。本記事では、金継ぎ教室の種類を紹介するとともに、教室に通う場合にかかる費用までまとめて紹介します。

金継ぎ教室の種類を紹介

金継ぎには主に「伝統的な金継ぎ」「簡易金継ぎ」「焼き継ぎ」という三つの方法があります。教室ごとに教えている金継ぎの方法は異なるため、まずはそれぞれの方法の特徴や長所・欠点を理解する必要があります。

伝統的な金継ぎ

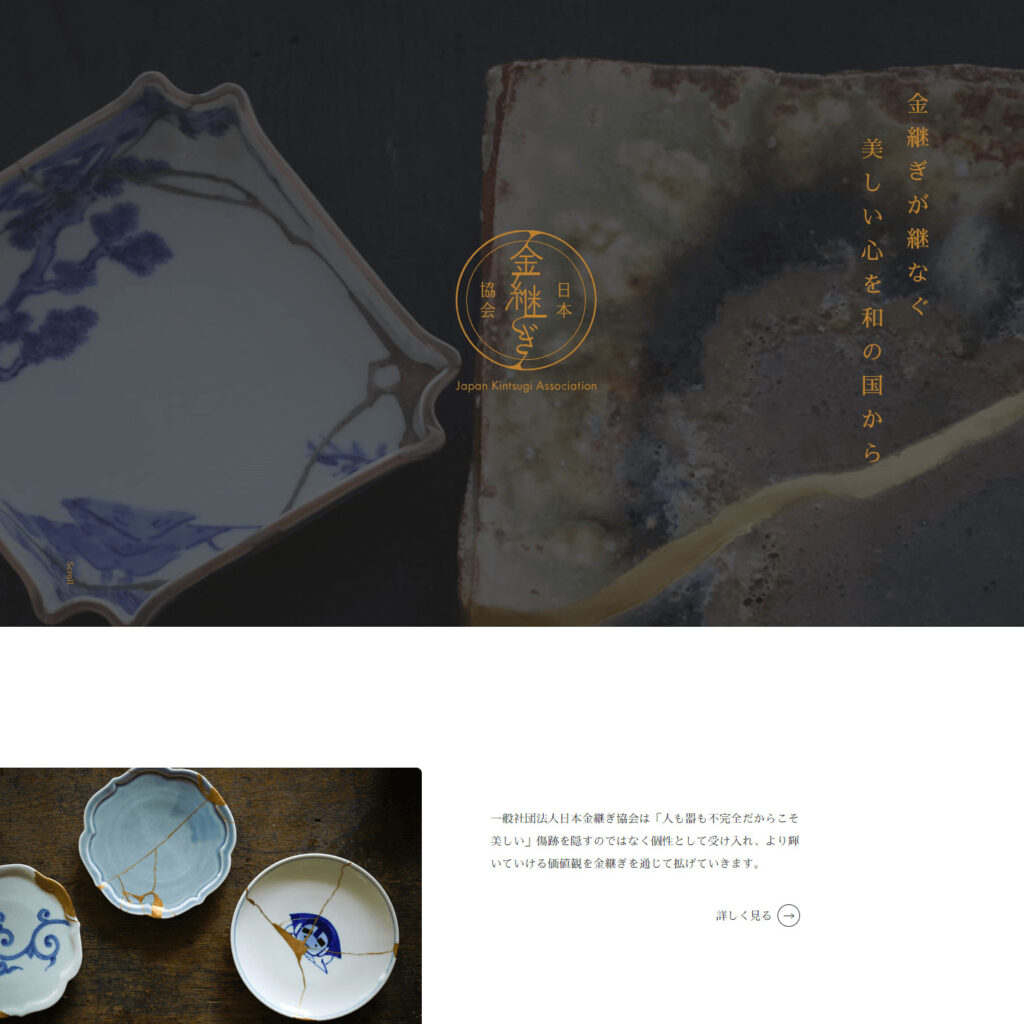

伝統的な金継ぎは、本漆や自然素材を使った古来の技法で、縄文時代から続く日本の文化の一部です。室町・安土桃山時代には美意識とともに芸術的な修復として完成度が高まりました。この方法では、本漆が固まるまでに数か月を要し、温度や湿度の条件を整えた漆風呂と呼ばれる箱が必要です。また、漆は経年で強度を増しますが、修復直後は取り扱いに注意が必要です。

焼き継ぎ

焼き継ぎは、江戸時代後期に見られた方法です。器の欠けた部分を粘土で埋め、それを窯で高温焼成することで修復します。ただし、器の素材によっては変色することもあるうえに陶芸用の窯が必要なため、一般的な金継ぎ教室ではあまり用いられません。

簡易金継ぎ

現代で広まっているのが、簡易金継ぎです。これは、瞬間接着剤やエポキシ樹脂、合成うるしなどを使用し、短時間で見た目を整える修復方法です。特別な道具や技術を必要とせず、初心者にも扱いやすい反面、安全性には注意しなければいけません。

食品用ではない素材が使われていたり、鉛を含む代用金粉が用いられることもあり、食器への使用には適していない場合があります。実際に簡易金継ぎをした器では、口元に近づけた際に化学的な臭いを感じることがあるという報告もあります。

対面とオンラインどっちがおすすめ?

近年では金継ぎ教室も多様化が進み、対面型とオンライン型の両方が選べるようになってきました。とくにコロナ禍以降、Zoomなどのビデオ通話ツールを使ったオンライン金継ぎ教室が少しずつ登場しています。オンライン教室では、講師が金継ぎの工程を実演してくれるため、実際に作業する様子を見ながら学べるというメリットがあります。

また、自宅で参加できるため、移動の手間がなく、遠方の教室にもアクセスできるのが魅力です。しかしオンラインならではの課題もあります。たとえば、生徒が自分の作業を講師に見せるにはカメラの扱いに慣れている必要があり、パソコンやZoomの操作に不慣れな人にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。

さらに、参加人数が多い場合は質問しにくい空気になったり、インターネット接続が不安定だと授業自体がスムーズに進まなかったりすることもしばしばあります。これにより、せっかく受講料を払ったのに満足できないというケースも考えられることでしょう。そのような背景から、現在でも根強い人気を保っているのが、実際に教室へ足を運ぶ対面型の金継ぎ教室です。

対面では、講師が直接手元を見てアドバイスできるため、初心者にとってとくに安心感があります。また、生徒同士の交流や実物を使ったていねいな指導が受けられるのも、対面ならではの利点です。人気の高い教室では、コロナ禍でも数ヶ月先まで予約が埋まっていることもあり、金継ぎへの関心と需要の高さがうかがえます。

さらに予算と条件が合えば、金継ぎの先生を自宅に招いてマンツーマンで教えてもらうという贅沢な選択肢も存在します。これは非常に限られたケースで、対応している講師や教室も少ないですが、時間や空間にとらわれず自分のペースで学べる点では理想的です。

金継ぎ教室に通う場合にかかる費用

対面で行われるグループ形式の金継ぎ教室の料金相場は、1回あたりおおよそ4000円から7000円程度です。多くの教室では、初めに入会金が必要となり、その額はだいたい1万円前後が一般的です。教室で学び始める際には、金継ぎに必要な基本道具を揃えた金継ぎキットを購入することが多く、こちらも約1万円程度の費用がかかります。キットには漆や筆、金粉などの修復に欠かせない素材が含まれており、初心者でも揃えやすいセットとして重宝されています。

また、場所によっては教室内での作業時に作務衣の着用を義務付けるところもあり、その場合は作務衣の購入が必要です。作務衣の価格はだいたい6000円ほどですが、こうした教室は少数派で、一般的には自分で用意したエプロンを持参して参加することが多いです。エプロンを使うことで衣服を保護しつつ、気軽に参加できる環境が整えられています。

料金体系は教室によって異なり、1回ごとに支払う都度払いのほか、複数回分をまとめて購入すると割安になるチケット制、さらに一定の回数に関係なく通い放題となる月謝制など、多様なプランが用意されています。チケット制は、自分のペースで通いたい人に向いており、まとまった回数分を先に支払うことで1回あたりの単価を抑えられるメリットがあります。月謝制は、定額料金を支払うことで頻繁に教室へ通えるため、より集中的に技術を習得したい人に人気です。

まとめ

金継ぎを始めたい人にとって、教室選びは大きな第一歩です。本記事では、伝統的な技法から簡易金継ぎ、焼き継ぎまでの特徴を解説しました。近年では簡易金継ぎを教えている教室が多く、その手軽さから人気を集めています。ただし、簡易金継ぎで作った食器は食事に用いることに適していないことも多いので、その点は要注意です。また、コロナ禍以降はオンライン教室など、選択肢も広がりつつあります。さまざまな可能性を模索しつつ、後悔のない教室選びを実現してください。

- 迷った方はこの教室がおすすめ

-

金継ぎ暮らし

金継ぎ暮らしは東京を中心に活動しているグループで、年間に1,000個以上の金継ぎを行っています。たくさんの器を直してきた経験はもちろん、テレビ取材や監修、本の出版といったさまざまな実績もある、確かな技術を持った講師が教えてくれるのが大きな特徴です。

すべての道具が食品衛生法基準をクリアしているので、金継ぎした後も安心して食器を使用することができます。教室数も多いので、通いやすいのも強みだといえるでしょう。レッスン内容も、1日完結の体験コースや通って学ぶ本格コースがあります。